Du nimmst Narzissmus bei anderen wahr?

Denk über dich selbst vertieft nach!

Andere nehmen Narzissmus bei dir wahr?

Denk darüber nach, selbst in den therapeutischen Prozess einzusteigen!

arte

Psycho

Ich, das Größte. Narzissmus

Das Urteil ist eindeutig: Narzissten sind schrecklich! Sie denken nur an sich und das Leid anderer interessiert sie nicht. Diese Stereotype sind weit verbreitet und falsch. Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung haben ein echtes Problem: Ihr Selbst ist fragil und muss beschützt werden. Es gibt sowohl Phasen großer Selbstsicherheit als auch solcher mit quälenden Zweifeln.Regie Antje Behr, Franziska Wieland (2022)

ICD-11 - gibt es nun Narzissmus?

Die Persönlichkeitspsychologie unterteilt den Narzissmus gesunder Personen in den grandiosen und den vulnerablen Typus (2-Faktoren-Modell), die differenzierter mit den 3 Persönlichkeitsfaktoren Extraversion, Unverträglichkeit/Antagonismus und Neurotizismus beschrieben werden können (3-Faktoren-Modell). Der grandiose und der vulnerable Typus finden sich auch unter den narzisstisch gestörten Patient:innen wieder, wobei die narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS), die im DSM-5 ausschließlich durch grandiose Merkmale charakterisiert ist, auch vulnerable Eigenschaften aufweist. Diese verbergen sich aber hinter den grandiosen Eigenschaften. Im klinischen Alltag ist der grandiose Narzissmus eher selten. Bislang konnte der vulnerable Narzissmus weder im DSM-5 noch in der ICD-10 diagnostiziert werden. In Zukunft wird er in der ICD-11 durch das dimensionale Konzept der Persönlichkeitsstörung jedoch abbildbar sein, auch wenn er als offizielle Diagnose in der ICD-11 nicht existieren wird.

Quelle: Wilfer, T., Spitzer, C. & Lammers, CH. Narzissmus – normal, pathologisch, grandios, vulnerabel?. Psychotherapie 69, 342–352 (2024). https://doi.org/10.1007/s00278-024-00741-6

Narzissmus = Selbstwertgefühlregulationsstörung

Narzissmus ist eine Selbstwertstörung, um die sowohl in der populären als auch in der fachlichen Welt viele Missverständnisse und Unklarheiten bestehen. Der Begriff Narzissmus ist schwammig, da er ambivalente Effekte – sowohl positive als auch negative – zeigt.

Traditionell wird Narzissmus oft fälschlich mit der lyrischen Figur des Narziss in Verbindung gebracht. Auch fachlich ist es problematisch, Personen als "narzisstisch" zu bezeichnen, ohne das Problematische in Bezug auf Verhalten, Denken und Wahrnehmung zu konkretisieren.

Narzissmus ist meines Erachtens das überwiegende bis ausschließliche, andauernde Interesse an sich selbst. Andere Menschen stehen nur in Funktion zu diesem Interesse. Die positive Selbstwahrnehmung fördert charismatisches Auftreten und grandiose Selbstüberzeugungen, die sowohl einen selbst als auch andere mitreißen und begeistern. Ein tiefgehendes menschliches Interesse an anderen existiert jedoch meist nicht. Dies führt zu einer negativ gefärbten Wahrnehmung einer Selbstwertbedrohung. Die Interpretation dieser Wahrnehmung führt oft dazu, dass man vieles als gegen sich gerichtet empfindet und schnell Misstrauen entwickelt, selbst in harmlosen Situationen.

Die Regulation erfolgt dann entweder durch erneute Selbsterhöhung oder die Abwertung anderer, was zu paradoxen Effekten führt: Einerseits Freude und Begeisterungsfähigkeit für das Eigene, andererseits Abweisung und Entwertung des Anderen (oder Fremden). Dies kann in beide Extreme eskalieren und die narzisstische Energie kann sowohl Leidenschaft als auch Zerstörung hervorrufen.

Typischerweise ist der Anfang jeder Beziehung zu einer narzisstischen Person von voller Leidenschaft und Eros geprägt, auch im beruflichen Kontext. Im Verlauf kommt es jedoch zum Verlust des tollen Images aufgrund fehlender, vorgegebener Leistungsfähigkeit oder dem Verpuffen der idealisierten Fassade, schließlich mit dem Zusammenbruch in dunkler Nacht, der Enttäuschung von Versprechungen und platzenden Illusionen.

Wer sich hier nicht ehrlich mit seinen Schwächen auseinandersetzt und keine Hilfe sucht, wird den Einstieg in eine heilsame Reflexion und nachfolgende Restauration nicht schaffen. Das Muster wird sich so lange wiederholen, bis der "Change" gelernt wird.

Hier lauert die narzisstische Selbsttäuschung. Angeblich wirklich verstanden zu haben, wird opportunistisch deklariert, ohne tiefgreifende Veränderung der Wahrnehmung und des Verhaltens. So zieht sich eine Spur der Verwüstung mit Enttäuschungen, Verrat und Verletzungen durch das eigene Leben und das der anderen.

Die narzisstische Flucht in die Wiederholung des anfänglichen Zaubers ist verlockend, um der Selbsttäuschung und der Verwüstung zu entkommen. Dann lieber neu irgendwo anfangen, wo niemand einen kennt, und die Illusion schüren, wirklich etwas gelernt zu haben. Erneut begeisterungsfähig alle anderen mitreißen.

Jenen, die sich ernsthaft mit ihrer eigenen Schattenseite auseinandersetzen, ist ein empathischer Veränderungsprozess geschenkt, ohne Anklage und Urteil. Mit Selbstempathie und Ehrlichkeit.

Narzissmus ist eine ganz bestimmte Art der überhöhten Selbstbezogenheit. Erich Fromm (1900–1980) formulierte: "Die Idealisierung des Eigenen bei gleichzeitiger Entwertung von allem, das nicht dieser Idealisierung zuträglich oder dienlich ist."

Wahr ist, dass Narzissmus im Kern eine Selbstwertstörung ist. Darin sind sich zumindest die meisten einig, auch die leidenschaftlichsten Kritiker des Narzissmus-Konzepts. Wahr ist, dass das eigene Selbstwertgefühl (Selbstwertwahrnehmung und Selbstwertbeurteilung) durch übertriebenen Geltungsdrang, Rücksichtslosigkeit, Kontroll- und Machtansprüche reguliert wird. Das Selbsterleben wird als bedroht empfunden, mit Gefühlen des Selbstverlusts, der Bedeutungslosigkeit, der Wertlosigkeit und der Ohnmacht. Diese lästigen Gefühle können durch eine fantasierte Selbstidealisierung ferngehalten werden. Indem man sich nur mit der großartigen Fantasie über sich selbst identifiziert, werden negative Selbsterlebnisse abgespalten und nicht mehr gespürt.

So will der Narzisst oder die Narzisstin erfahren, wie großartig er oder sie ist, sagt Rainer Funk.

Beispielhaft zeigt sich dies in hochstrittigen Trennungsfällen im Sinne der Idealisierung des Eigenen, insbesondere in Bezug auf den eigenen Besitz, den Besitz eines anderen, das eigene Kind und die Beziehung zum eigenen Kind. Hier wird anders gelebt und geliebt. Die Fantasie der Selbstüberhöhung will über das Materielle und das Ideale perfekt gelebt und geliebt werden. Begriffe wie "Entfremdung" und "Bindungsintoleranz" werden oberflächlich verwendet und häufig manipulativ missbraucht. Für die Rechtsprechung ist es in hochstrittigen Fällen wichtig, das strategisch manipulativ eingesetzte Schauspiel zum Erreichen egoistischer Ziele auf Basis einer Selbstidealisierungsfantasie zu durchschauen. Besonders in hochstrittigen Fällen ist es wichtig, unnötige Kosten – materielle, ideelle, emotionale und psychische – zu reduzieren.

Den Blick für die Pathologie zu schärfen und hinter die Oberfläche narzisstischer Fantasien zu blicken, sollte durch die Opfer psychischer Gewalt selbst angeregt und durch kundige Fachkräfte beleuchtet und eingeordnet werden. Hier liegt die Schwäche im System: Es gewinnen jene, die kein Problem mit den hohen Kosten eines Rechtsstreits haben, und es verlieren jene, die ihr Image nicht überzeugend rüberbringen können. Die unglaubwürdig wirkenden Personen sind meist komplex traumatisierte Personen und jene, die von der Gegenseite als psychisch krank pathologisiert werden. Es ist viel mehr Aufklärung und viel weniger Anklage nötig, um ein humanistisches Menschenbild in diese hochstrittigen Fälle zu tragen.

Dafür engagiere ich mich in der Stiftung GOLDKIND.

Narzisstisches Verhalten entwickelt sich beim Kind auf natürliche Weise, erstens durch eine hohe genetische Prädisposition und zweitens durch die biologische und psychosexuelle Entwicklung. Jeder Mensch durchlebt seinen eigenen "Ödipus-Moment" schmerzlich, indem er erkennt, nicht grandios zu sein und keine paradiesischen Ansprüche behalten zu können, falls er deren Genuss erfahren hat. Heute wissen wir, dass der Erziehungsstil sekundär ist, aber dennoch besprochen werden muss. Zu viel Durchlässigkeit im Erziehungsverhalten der Eltern oder Erziehungspersonen sowie unangemessene Anerkennung für Leistung können die Feineinstellung der Selbstregulation beeinträchtigen. Übertriebene oder keine Anerkennung für gewöhnliche oder enorme Leistung, oder für geringe Leistung, fördern ein negatives Selbstbild und ermöglichen als Kompensation die Fantasie und das Schauspiel der Selbstüberhöhung zur Selbstregulation. Aber unsere Kinder sind keine Tyrannen und vor dem Missbrauch von Pseudo-Diagnose-Begriffen wie "kindlicher Narzissmus" oder "kindliche narzisstische Persönlichkeitsstörung" für pseudopädagogische Irrlehren muss gewarnt werden. Die Diagnose einer Störung der Persönlichkeit erfolgt nur im Erwachsenenalter.

Dennoch kann eine narzisstische Selbsttäuschung über die tatsächlichen eigenen Fähigkeiten aus dem Bedürfnis zur Selbstkontrolle entstehen. Manchmal glücken diese Strategien und führen zum Erfolg. Manchmal bleiben die Fantasien erfolglos und verfangen sich nicht in der Realität. Manche Menschen bleiben dennoch an diesen Fantasien hängen, verfolgen sie und werden durch materielle und besitzorientierte Ziele ein Leben lang angetrieben. Den Erfolg haben zu wollen trotz eigener Limitierungen bedeutet ein außergewöhnlicher Kraftakt und steht ikonografisch für die kreative Kraft aus einer narzisstischen Überzeugung. Diese Überzeugungen stützen das idealisierte Selbst und können andere positiv oder negativ beeinflussen und in ihren Bann ziehen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass durch diese Kompensation auch komplex traumatisierende Belastungen bewältigt werden können und somit ein Hinweis auf hohe Resilienz gegeben ist. In Kombination mit hohen Neurotizismuswerten wie Angst und Unsicherheit kann positiver Narzissmus auch helfen, neurotische Selbstzweifel zu mindern.

In der narzisstischen Kompensation wird ein narzisstisches Image kreiert, an das hilfreich geglaubt wird. Das auch erfolgreich ist, aber auch wenn in großer emotionaler Not und Krise, gnadenlos kämpft und fordert.

Nicht überall ist diese narzisstische Fantasie hilfreich. Sie kann typischerweise zu paradoxen Effekten führen. Sie ist schädlich, da sie zu einer zerstörerischen Zumutung für andere wird. Die Schädigungen und die Kosten sind in ihrem ganzen Ausmaß erst durch die Berichte und Schilderungen anderer erfassbar. Diese müssen aktiv abgefragt werden und werden nicht immer spontan berichtet! Man kann fragen, wieviel Prozent der Beschädigungen sind schon berichtet worden? Wieviel noch nicht? Man muss auch fragen, welche Vorteile und welche Bedürfnisse erfüllt und gesichert und welche unsicher erfüllt oder unerfüllt waren. Erst in der Bilanz der Vor- und Nachteile wird das ganze Ausmaß einer Kindheit klar. Diese muss aktiv abgefragt werden!

Wahr ist auch, dass die Überzeugungskraft von charismatischen Individuen Fortschritt erreicht. Die Idealisierung einer charismatischen Führungsperson ist Teil der menschlichen Natur. Zugleich ist die Sehnsucht nach starken Persönlichkeiten das Einfallstor zur eigenen Verführung. Daher muss immer auch bedacht werden, ob sich ein Mensch in der Idealisierung missbräuchlich entwickelt. Was anfangs idealisiert wird, kann sich alptraumhaft dysfunktional entwickeln und besonders komplex traumatisierte Personen können sich nur schwer aus solchen Missbrauchsbeziehungen lösen.

Es werden die grundlegenden Fragen nicht gestellt, was ist denn mit einem Menschen los, der sich so problematisch verhält.

Betroffene berichten typischerweise zu wenig eigene Pathologie. Diese kann deutlich abweichen von einer geteilten Realität in Form einer typischerweise verzerrt überhöhten Selbstwahrnehmung und übertrieben Selbstinterpretation der eigenen Wichtigkeit und Wirksamkeit. Sie kann spezifisch abgelöst sein von der Realität und insbesondere, was die eigenen Fähigkeiten und eigenen Eigenschaften betrifft auch deutlich abweichen und wahnhaft sein. Es bleibt eine Fantasie. Betroffene wirken zunächst sehr selbstsicher und auch auf andere sehr überzeugend, da sie wirklich an ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und besonderen Eigenschaften unkritisch und unreflektiert glauben. Tatsächlich sind viele damit sehr überzeugend und erfolgreich. Tatsächlich merkt aber auch das Umfeld, dass etwas mit der Person in seiner realistischen Selbsteinschätzung nicht stimmt. Wer diesen Glauben oder "Irrglauben" über einen selbst aber nicht folgt, diesen nicht stützt, diesen sogar wagt kritisch zu hinterfragen, der wird zum Selbsterhalt dieses Glaubens oder "Irrglaubens" herabgewürdigt und distanziert.

Zu diesem Selbsterhalt werden auch andere emotional strafende und einflussnehmende, manipulative "böse Spiele" gespielt. Diese bösen Spiele beschädigen psychisch.

Kontroll- und Machtspiele sind gängige Praxis. Dabei werden Bilder des Selbst, sogenannte Images, kreiert und ausgelebt, und Appelle (von Bitten bis Drohungen) geäußert, so Rainer Sachse. Diese Strategien treffen besonders jene, die Schwierigkeiten mit Abgrenzung haben, ihre egoistischen Bedürfnisse nicht verfolgen können und sich aus Missbrauchsbeziehungen nicht selbst befreien können. Die Kosten und das Leiden des Umfelds sind erheblich, werden jedoch ignoriert.

Narzissmus ist eine Störung, unter der vor allem andere leiden, so Michael Ermann.

Mit zunehmendem Leid und Not auf Seiten der Betroffenen besteht die Gefahr einer krisenhaften Zuspitzung und des Zusammenbruchs, aber auch die (geringe) Chance zur ehrlichen Reflexion. Eine Diagnose der narzisstischen Persönlichkeitsstörung darf erst gestellt werden, wenn Leiden vorliegt. Ohne Leiden handelt es sich lediglich um eine problematische Charaktereigenschaft, den narzisstischen Persönlichkeitsstil. An einem Stil ist nichts Pathologisches und einen Lebensstil zu als "krank" zu verurteilen muss problematisch bleiben. Ausnahmen bilden jene Störungsbilder, die reuelos Leiden ohne Reflexion produzieren. Hier greifen die Erkenntnisse modernen Persönlichkeitsforschung.

Zur Einschätzung wie schwer eine Person in ihrer Funktion gestört ist orientiert das Persönlichkeits-Funktions-Niveau (Doering / Kernberg). Die Persönlichkeitsorganisation erfasst die strukturellen Bereiche der Funktion einer Persönlichkeit. Funktionieren diese Bereiche nicht, spricht man von einer Persönlichkeits-Störung. Fünf zentrale Funktionsbereiche gelten: Identität, Objektbeziehungen, Abwehr, Aggression und Wertvorstellungen. Sie gestalten auf einem Spektrum die normale, die neurotische und die "borderline" Organisation der Persönlichkeit.

- Normale Persönlichkeitsorganisation: Integrierte Identität, stabile und komplexe Objektbeziehungen, gesunde Abwehrmechanismen, kontrollierte Aggression und konsistente Wertvorstellungen.

- Neurotische Persönlichkeitsorganisation (NPO): Integrierte Identität mit leichter Rigidität, stabile Objektbeziehungen mit gewissen Schwierigkeiten, überwiegend reife Abwehrmechanismen, kontrollierte Aggression und strenge, aber organisierte Wertvorstellungen.

- Borderline Persönlichkeitsorganisation (BPO): Identitätsdiffusion, instabile und gespaltene Objektbeziehungen, vorherrschende primitive Abwehrmechanismen, ausgeprägte Aggression und brüchige Wertvorstellungen.

Chancen und Risiken radikaler Ehrlichkeit: Wer den narzisstischen Glauben oder "Irrglauben" in einem ehrlichen und detaillierten Gespräch aufweicht und reflektiert – über die vielen kleinen manipulativen Winkelzüge zur Rechthaberei, die emotionalen Erpressungen, die Täuschungen, die Irreführungen, die Vertuschungen, die Ablenkungen von eigenen Fehlleistungen, die Angebereien, die Umlenkungen von Verantwortung auf andere, um selbst nicht schuldig zu sein, sondern die Schuld zu teilen oder zur eigenen Entlastung ganz auf andere zu schieben – stößt bald auf sehr alte, tief verankerte innere Überzeugungen und Glaubenssätze wie "nicht gut genug" und "nicht wert genug" zu sein.

Die Betroffenen erleben Niederlagen oder Überforderungen krisenhaft und reagieren mit heftigen Emotionen wie Angst, Verzweiflung und Wut. Manche reagieren neurotisch "gekränkt", andere nicht und wirken wie "Teflon", weil sie durch die verinnerlichte Überzeugung, "gut genug" oder sogar "außergewöhnlich gut" zu sein, jeden kritischen Angriff abwehren können. Selbststabilisierend wirkt das Wiederaufgleisen der eigenen Wirksamkeit und Wichtigkeit oder das Erreichen tatsächlicher Erfolge. Auch das Hören von Bestätigungen in den Echokammern der Ja-Sager wirkt selbststabilisierend. Klassisch ist der Rückzug aus der Realität in das eigene Kämmerlein der idealisierten Isolation des Ichs mit sich selbst. Das Ich kann bewundert werden und ist nur dann ansprechbar. Langfristig jedoch ist nur die Anfreundung mit dem gesunden Mittelmaß des Lebens heilsam, was jedoch oft gefürchtet wird.

Eine "innere Umschulung" auf Werte wie Menschlichkeit, Empathie und die realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten ist notwendig. Anstatt weiter an Fantasien festzuhalten und Kosten auf andere abzuwälzen, muss die Überzeugung "Erst Ich, dann Ich und als Drittes mein Schatten" überwunden werden.

Hieraus entstehen die zwei anerkannten grundlegenden Konzepte des Narzissmus, der grandiose und der verletzliche, so Claas-Hinrich Lammers.

Sie sind meist voneinander getrennt, können jedoch selten innerhalb einer Person wechselnd auftreten. Narzisstisches Verhalten kann hoch funktional "angepasst" und "nett" oder scheinbar sozial "selbstlos" (kommunal) sein und nach Otto Kernberg im Extremfall kombiniert psychopathisch und sadistisch (maligne) ausgeprägt sein. Landläufig ist jedoch meist nur der "grandiose" bekannt, während die anderen leicht übersehen werden. Jeder Mensch ist narzisstisch, einige mehr, andere weniger.

Es ist ein Menschheitsthema, das alle betrifft, so Bärbel Wardetzki.

Dieses interpersonale problematische Verhalten, unter dem auch andere Personen erheblich leiden, unter dem weitgefassten Begriff "Narzissmus" zu subsummieren, macht aufgrund der sehr unterschiedlichen Ausprägungen auch in hochstrittigen Fällen keinen Sinn. Dies sollte jedoch motivieren, genauer zu benennen, was das problematische Verhalten ist. Daher müssen wir uns alle sehr detailliert damit befassen, um die Störung wirklich zu erkennen. Dem stehen viele Hindernisse entgegen, wie die eigene Abwehr, sich mit lästigen psychologischen Themen einer psychischen Störung oder problematischen Verhaltens auseinanderzusetzen, sowie alltägliche Bemühungen, die Arbeitslast zu reduzieren und das lästige Thema "Narzissmus" mit all seinen Implikationen rasch "vom Tisch zu haben". Es gibt vielversprechende und valide Untersuchungsmethoden, die endlich systematisch von Fachexperten auch im Bereich der psychischen und unsichtbaren Gewalt angewendet werden sollten. Studien belegen einen normalen Anteil von Narzissmus bis zu 20% in der Bevölkerung (Alltagsnarzissmus oder narzisstischer Stil) sowie einen deutlich geringeren Anteil narzisstischer Persönlichkeitsstörungen von 0,8%. Dabei ist wichtig zu bedenken, dass Personen mit hochproblematischem narzisstischem Verhalten eher nicht in die Verlegenheit kommen, sich freiwillig diagnostizieren zu lassen, da sie die Methoden der Psychotherapie oder anderer Reflexionen aus Furcht oder Sinnlosigkeit vermeiden.

Es ist daher eine notwendige Herausforderung für alle Beteiligten, Klarheit zu schaffen und sich nicht einfach abfertigen zu lassen. Man sollte sich weder in die Kategorie des Narzissmus noch in die einer anderen Persönlichkeitsstörung "stecken lassen". Dabei ist es entscheidend, sorgfältig zu beobachten, wie manipulativ von eigener Verantwortung abgelenkt und Schuld auf andere übertragen wird. Die Täter-Opfer-Umkehr dient der Selbstwertregulation des Täters und geschieht stets auf Kosten des realen Opfers, das als scheinbarer Täter dargestellt wird. An dieser Stelle mag man sich entlasten, indem man behauptet, beide Seiten hätten gleichermaßen beigetragen, was in vielen Fällen auch zutreffen kann.

Neutralität hilft jedoch nur dem Täter, niemals dem Opfer, stellte bereits der Friedensnobelpreisträger und Holocaustüberlebende Elie Wiesel (1928–2016) fest. Daher ist Parteilichkeit notwendig, sobald problematisches Verhalten wie psychische Gewalt, Impulsivität und andere eindeutige Merkmale einer Person eindeutig zuzuordnen sind und eine Relativierung durch Umkehr ins Gegenteil unmöglich ist.

Spielerisch mit Narzissmus umgehen...

Impact Spiel in der Kommunikation mit einem narzisstischen Partner.

Jeder bekommt 50 rote Karten (Vorwurf), 50 gelbe Karten (Emotion) und 50 grüne Karten (Kompromiss). Jedes Mal, wenn eine(r) dem anderen was sagt, bekommt sie/er eine Karte. Wer am Ende keine roten Karten mehr hat, gewinnt. Wer die meisten gelben hat, kann offen über seine Gefühle sprechen, was toll ist, denn er ist der Selbst-Empathie-Prinz (Prinzessin). Wer die meisten grünen Karten hat ist der Gewinner der Diplomatie, die beste Voraussetzung für eine lange Partnerschaft.

Wer das hier sagt erhält sofort eine rote Karte: »Du hast die Spülmaschine falsch eingeräumt!«

Wer das hier sagt erhält sofort eine gelbe Karte: »Mir geht es gerade nicht so gut.«

Wer das hier sagt erhält eine grüne: »Ich bin an dir interessiert, ich glaube zu verstehen, was du meinst, aber lass uns das heute Abend in Ruhe besprechen, wenn ich dafür einen freien Kopf habe, ja?«

Noch ein paar Hinweise in narzisstischer Sache...

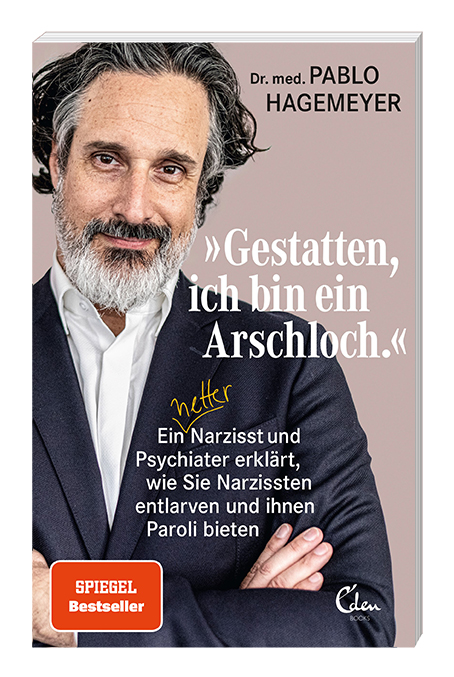

»Gestatten, ich bin ein Arschloch.«

Ein netter Narzisst und Psychiater erklärt, wie Sie Narzissten entlarven und ihnen Paroli bieten

Best- und Longselling Amazon-Book:

Erschienen im April 2020 im Eden Books Verlag und handelt auch von mir, der mal den Spiegel vorhält und uns alle fragt, wieviel Narzissmus hat jeder so in sich. Ein Buch, das die positive Seite des Narzissmus aber auch die Schattenseite der Störung erklärt und Tipps liefert, wie damit umzugehen ist. Denn wir können die Narzissten und den Narzissmus als globales Phänomen nicht auf eine Insel verbannen. Mich selbst zum Beispiel machend und eine kleine Innenschau meiner Ehe und der Beziehung zu meinem Hund lockern auf, was der bittere Ernst hieran ist, nämlich dass Narzissten die Fähigkeit haben, Menschen zu zerstören. Sich selbst als so wichtig zu sehen, dass ein anderer Mensch und sogar ein anderes Menschenleben nichts mehr zählt. Nicht nur Populisten und ihre einfachen Tricks nehme ich aufs Korn und fange gleich mit Donald J. Trump an, sondern auch diesen stillen, leisen Narzissmus, der unsere so wertvolle Zwischenmenschlichkeit vergiftet, beleuchte ich. Der Mangel an Empathie und der Mangel an Interesse am Menschen sind die Folgen einer neurotisch fehleingestellten Selbstbewertungsstörung, die schon früh in der Entwicklung der menschlichen Psyche eingestellt werden. Mit Humor und provokativer Herausforderung kann man die Kulisse einreissen, die ein Narzisst aufbaut. Mit Selbstbehauptung und Nachdruck ohne zu überziehen kann jeder einen Narzissten ausbremsen. Wir sollten alle keine Angst vor diesen Typen haben, wenn sie nicht zu den Extremen gehören. Dazu ermutige ich in meinen neuen Buch!

Noch im April 2020, mitten im Lockdown und zwei Wochen nach dem Erscheinungstermin, kam das Buch bis auf Platz 7 der Spiegel Bestsellerliste, wo es sich bis September 2020 wacker hielt.

Rainer Sachses Kommentar zu dem Buch von Pablo Hagemeyer "Gestatten, ich bin ein Arschloch"

Das Buch handelt von Narzissten: Es handelt davon, wie und was Narzissten erleben, wie sie Handeln und wie sie Beziehungen gestalten. Das Buch ist aus einer sehr persönlichen, stark introspektiven Perspektive geschrieben und erlaubt damit viele Einblicke in ein "narzisstisches Funktionieren".

Sehr positiv ist anzumerken, dass der Autor betont, dass Narzissmus ein heterogenes Konzept ist: Es gibt viele unterschiedliche Ausprägungen und Spielarten von Narzissmus. Es gibt Stile und Störungen, erfolgreiche und erfolglose Narzissten und das narzisstische Handeln hängt hochgradig mit anderen Faktoren zusammen. Einige Ausprägungen wirken sich für den Betroffenen und für Interaktionspartner durchaus positiv aus, andere erzeugen für die Person hohe Kosten und wirken auf Interaktionspartner negativ.

Daher ist es in der Tat wesentlich, Narzissten besser zu verstehen.

Das Buch macht dankenswerterweise auch klar, dass viele Aspekte des Narzissmus Ressourcen sind. So spornt Narzissmus an, ermöglicht hohe Leistungsorientierung und hohe Handlungsorientierung, schnelle Entscheidungen usw.: Insofern kann sich Narzissmus als stark positiv erweisen und ist daher auch gesellschaftlich akzeptabel.

Insgesamt konzentriert sich der Autor stark auf den interaktionellen Aspekt, der tatsächlich äußerst wichtig ist. Wie gehen Narzissten mit Interaktionspartnern um? Es wird deutlich, dass hier Narzissmus zu hohen Kosten führen kann, das die Person ihre Partner bevormundet, kontrolliert, abwerten und manipulieren kann; sie kritisiert hart, ist aber selbst hoch kritikempfindlich.

Auch diese Aspekte von Narzissmus zu verstehen ist hoch relevant, insbesondere dadurch, dass der Autor sich ausführlich mit der Frage beschäftigt, wie Interaktionspartner mit dem problematischen Handeln von Narzissten umgehen können. Auch der konstruktive Umgang mit typischen manipulativen Strategien wird behandelt.

Das Buch ist daher spannend und lobenswert; die stark persönliche Sichtweise vermittelt einerseits deutliche Eindrücke, hat allerdings manchmal den Nachteil, dass ein Leser die Distanz zum Stoff verlieren kann.

Zu der tiefenpsychologischen Therapiekonzeption kann ich nichts sagen, da dies nicht meinem therapeutischen Vorgehen entspricht.

Ein kleineres Problem liegt darin, dass eine konzeptuelle Unterscheidung zwischen einem starken Narzissmus und einer Psychopathie nicht wirklich ausgearbeitet ist: Das führt des Öfteren z. B. zu der falschen Annahme, Trump sei nur narzisstisch.

Ganz sicher ist er auch narzisstisch aber er ist vor allem psychopathisch.

Prof. Rainer Sachse im Mai 2020